Die Heilige Lanze

Die Neujahrskarte des Institut Iliade – Denkfabrik der neuesten Neuen Rechten Frankreichs – zeigt als Bildmotiv eine blonde junge Frau vor einer Landschaft, über der die Sonne aufgeht. Sie trägt ein Gewand mit Überwurf, auf dem man in dünnen Linien den Vitruvianischen Menschen Leonardo da Vincis, die Eule der Athena, die Fassade einer gotischen Kathedrale, die Karlskrone, ein Raumschiff, ein Labyrinthmuster und den Steinkreis von Stonehenge erkennt. Zweifellos soll damit eine Grundidee des Instituts zum Ausdruck gebracht werden: die Notwendigkeit, die Identität Europas über die Trias griechischer Geist, römisches Recht und christlicher Glaube hinausgehend zu verankern, in der Frühgeschichte einerseits, in der Zukunft andererseits.

Vielleicht übersieht der eine oder andere Betrachter ein Element der Darstellung, das aber doch Aufmerksamkeit verdient. Gemeint ist die Lanze in der Hand der Frau, die in einer Spitze ausläuft, die eindeutig der Heiligen Lanze aus dem Kronschatz der römisch-deutschen Herrscher entspricht. Was auch immer sich der Künstler bei dieser Gestaltung gedacht hat, er greift auf ein ebenso archaisches wie faszinierendes Symbol zurück.

Als Lanze oder Speer bezeichnet man eine Stangenwaffe, die an einem Ende mit einer Spitze versehen ist. Wahrscheinlich handelt es sich um die erste Waffe des Menschen, für die (anders als im Fall von Faustkeil, Axt und Keule) jedes natürliche Vorbild fehlt. Manche Funde in Südafrika deuten darauf hin, daß Speere bereits vor 500 000 Jahren in Gebrauch kamen. Die bekannten, durch den Homo heidelbergensis gefertigten „Schöninger Speere“ werden auf ein Alter von 270 000 bis 400 000 Jahren geschätzt.

Speere waren universal verbreitet und wurden sowohl für die Jagd als auch im Krieg eingesetzt, denn sie erlaubten, auf Distanz sogar äußerst gefährliche Gegner anzugreifen. Wegen ihrer relativ einfachen Herstellbarkeit haben sie dem Menschen über den längsten Zeitraum der Geschichte als Hauptwaffe gedient. Dabei vollzog sich eine Differenzierung in leichtere Wurfspeere und eine schwerere Variante, die Lanze, die zum Stoßen benutzt wurde.

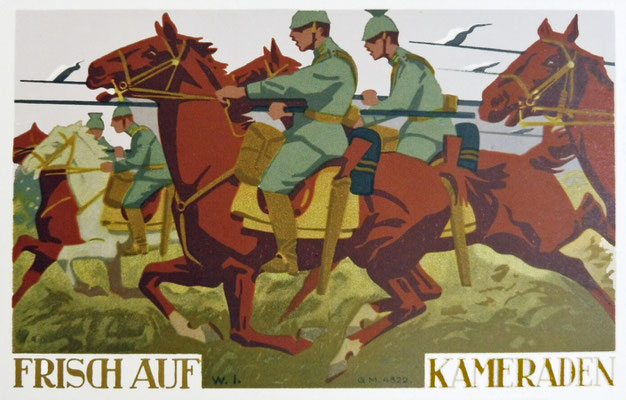

Während Speere seit dem Ende des Mittelalters ihre militärische Bedeutung in Europa verloren haben, wurden Lanzen bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts und zum Teil noch darüber hinaus verwendet. Entscheidend waren dabei die Kavallerieverbände der Ulanen, die ihrem Ursprung nach aus Polen stammten, aber seit der Zeit Napoleons in allen europäischen Armeen aufgestellt wurden. Wegen der Wirkung der modernen Feuerwaffen löste man die Waffengattung seit dem Ersten Weltkrieg auf; nur in Polen blieb sie erhalten und erlitt bei dem heroischen Versuch, den Vorstoß der deutschen Panzerverbände am Beginn des Zweiten Weltkriegs aufzuhalten, dramatische Verluste.

Schon früher als die praktische hatten Speer und Lanze ihre symbolische Bedeutung in der alten Welt eingebüßt. Das ist deshalb bemerkenswert, weil sie seit Urzeiten als Machtzeichen betrachtet wurden, auf dessen sichere Wirkung zu rechnen war. Entsprechend hieß es in Josua 8.18: „Da sprach der Herr zu Josua: Strecke die Lanze in deiner Hand aus gegen Ai; denn ich will es in deine Hand geben.“ Kaum überraschend, waren Zeremoniallanzen seit alters stark verbreitet – bei Stämmen Papua-Neuguineas ebenso wie bei Bantu-Völker Schwarzafrikas –, oder die Lanze galt als Attribut eines Gottes. So war man im alten Ägypten überzeugt, daß Horus – „der Harpunierer“ - mit seinem Speer die Chaosmächte in Gestalt von Nilpferden bekämpfte, und in der japanischen Mythologie gibt es die Erzählung von den Gottheiten Izanagi und Izanami, die vom Himmel aus mit dem „Juwelenspeer“ in der Urflut rührten und so die Welt erschufen. Die Indoeuropäer kannten sogar einen ausgesprochenen „Speergott“.

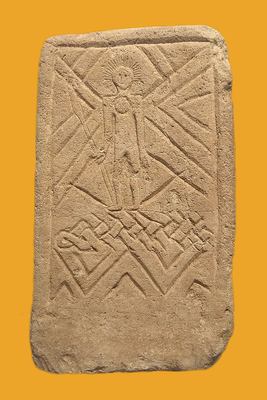

Entsprechend kann man die bronzezeitlichen Felsbilder Nordeuropas deuten, die einen überdimensionalen Mann mit erhobenem Speer zeigen. Als wichtiges Attribut gilt der Speer außerdem im Fall des Shiva der Hindus, des slawischen Peron, des baltischen Perkunas, des keltischen Lug, des griechischen Ares und der Athene, des römischen Mars und des germanischen Odin. Die Quellen zeigen, daß der Speer des Mars in dessen Tempel aufbewahrt und kultisch verehrt wurde. Ähnliches darf man für Odins Speer Gungnir annehmen, der nie sein Ziel verfehlte. Entscheidend dürfte allerdings die magische Kraft Gungnirs gewesen sein: Man hat als germanische Grabbeigabe nicht nur den Thorshammer, sondern auch miniaturisierte Speere gefunden, die als Amulett getragen werden konnten; die Häufigkeit der Silbe ger für Speer in Männer- (Gerhard, Rüdiger etc.) oder Frauennamen (Gertrud, Gerhild etc.) wird so wenig Zufall gewesen sein, wie die Popularität jener Kriegerheiligen, zu deren Ikonographie der Speer gehörte (St. Martin, St. Georg, St. Mauritius etc.), nachdem die Germanen christianisiert worden waren.

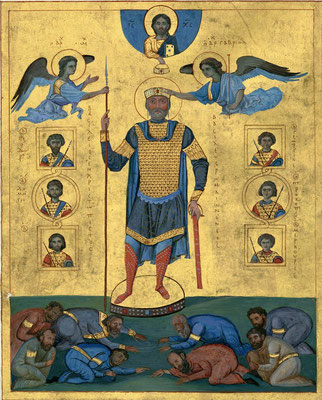

Vor diesem Hintergrund erklärt sich unschwer die Verwendung des Speers als Symbol im militärischen Bereich. Die Verleihung einer besonderen hasta bedeutete für den römischen Legionär eine Auszeichnung, die Wegnahme der Waffe eine Degradierung. Schon bei den Latinern stand der Speer für das imperium, die Befehlsgewalt. In der Zeit der römischen Republik bekrönte eine Speerspitze die Feldzeichen von Kohorten und Manipeln. Wichtiger waren aber zweifellos die hasta imperii als Insignien der römischen Kaiser. Seit der Zeit Konstantins des Großen ließen sie sich auf Münzbildern mit einem Speer darstellen, und in der Spätzeit traten sie nach der Akklamation mit Schild und Speer vor das Volk. Bei Triumphzügen der byzantinischen Kaiser wurden mit goldenen Spitzen versehene Prunkspeere gezeigt, die auf dem Schlachtfeld deren Standort markieren konnten.

Wenn die Langobarden, Burgunder und Franken der Völkerwanderungszeit den Speer als Sinnbild königlicher Macht ansahen, dürfte das aber keine Übernahme des römischen Vorbilds, sondern eigene Überlieferung gewesen sein. Nach der Annahme des Christentums fand aber auch auf diesem Feld eine Verschiebung statt. Das galt schon im Fall der lancea sacra – der „Heiligen Lanze“, die zum Ornat der byzantinischen Herrscher gehörte und wahrscheinlich dem Gebrauch der Heiligen Lanze der römisch-deutschen Könige und Kaiser als Vorbild gedient hat.

Viel spricht dafür, daß die heute in Wien als Teil des Kronschatzes gezeigte Heilige Lanze dieselbe ist, die schon Heinrich I. bei Antritt der Herrschaft über das ostfränkische Reich besaß. Sie war ursprünglich das wichtigste Machtsymbol des Königs, nicht zuletzt, weil sie auch als Reliquie galt. Obwohl es sich faktisch um eine karolingische Flügellanze handelte, galt sie zuerst als Speer des Reichspatrons Mauritius, später als Lanze des Longinus, die dieser legendäre römische Soldat in die Seite Christi am Kreuz gestoßen haben sollte. In der Klinge hatte man nachträglich eine Öffnung ausgespart, die einen Nagel vom Kreuz Christi aufnahm, der – nach dem Zerbrechen des Speerblatts – mit einer Art goldener Manschette fixiert wurde.

„In der Lanze kristallisierte sich nach frühmittelalterlichem Verständnis offenbar die göttliche Kraft und Unterstützung des gerechten Königs“ (Katharina Schober). Heinrich wie sein Sohn und Nachfolger Otto der Große führten die Heilige Lanze in der Schlacht mit der Erwartung, daß Gott ihnen unter diesem Zeichen den Sieg gewähren werde. Wobei der Triumph über die Feinde, vor allem die heidnischen – etwa die Ungarn auf dem Lechfeld 956 -, wiederum als Beweis für die göttliche Erwählung des Herrschers galt. Angesichts dessen überrascht nicht, daß Kopien der Heiligen Lanze an Herrscher in jenen Gebieten übergeben wurden, die in einem Abhängigkeitsverhältnis zum römisch-deutschen Reich standen. Das galt etwa im Fall der Fürsten Böhmens und Polens; eine Heilige Lanze gehört auch zum Kronschatz, der auf dem Wavel in Krakau bewahrt wird.

Allerdings hat die Heilige Lanze ihre Bedeutung als Insignie schon während des

Mittelalters eingebüßt. Ein gewisses Faszinosum scheint ihr allerdings bis in die Gegenwart anzuhaften. Dafür spricht in jedem Fall die eingangs erwähnte Darstellung.